Solar Fuels

Chaque année la consommation de ressources fossiles atteint des niveaux record, menaçant le climat, la santé et la biodiversité du fait de la pollution de l’air, des eaux et des sols provoque. Des risques économiques et géopolitiques sont également induits par cette consommation. Pour transitionner vers une ère post-fossile, il est essentiel de réduire notre consommation énergétique, d'adopter des énergies renouvelables pour électrifier nos usages et sortir de la pétrochimie. Cependant, faute d'alternatives viables, certaines industries dépendent encore largement des ressources fossiles.

Ce projet, soutenu par le programme Agora du Fonds national suisse de la recherche scientifique explore les carburants et matériaux solaires, une alternative prometteuse aux ressources fossiles. Il met en lumière les innovations du laboratoire LRESE de l'EPFL, où ces carburants et matériaux sont synthétisés directement à partir de la lumière du soleil (I). En parallèle, le programme de design industriel de la ZHdK présente des scénarios et des objets prospectifs de transport et de stockage, imaginant comment le design peut façonner notre engagement avec les technologies énergétiques émergentes (II).

Pourquoi utilisons nous

Demande globale en 2023

8687 Mt, soit 2.5% de croissance annuelle

Formation

Plusieurs centaines de millions d’années

Le charbon se forme à partir de la décomposition de matière végétale terrestre, comme les arbres et les plantes, dans des environnements de marécageux. La matière végétale est transformée en tourbe, puis en lignite, en charbon bitumineux et enfin en anthracite sous l’effet de la pression et de la chaleur.

Tant dans la Rome antique qu'en Chine (à partir du IVe siècle) le charbon est utilisé pour le chauffage.

Les romains utilisent le charbon fossile dans certains processus de transformation et notamment pour produire de la chaux.

Le charbon fossile est exploité localement pour des usages artisanaux, notamment en métallurgie, il remplace alors le charbon de bois.

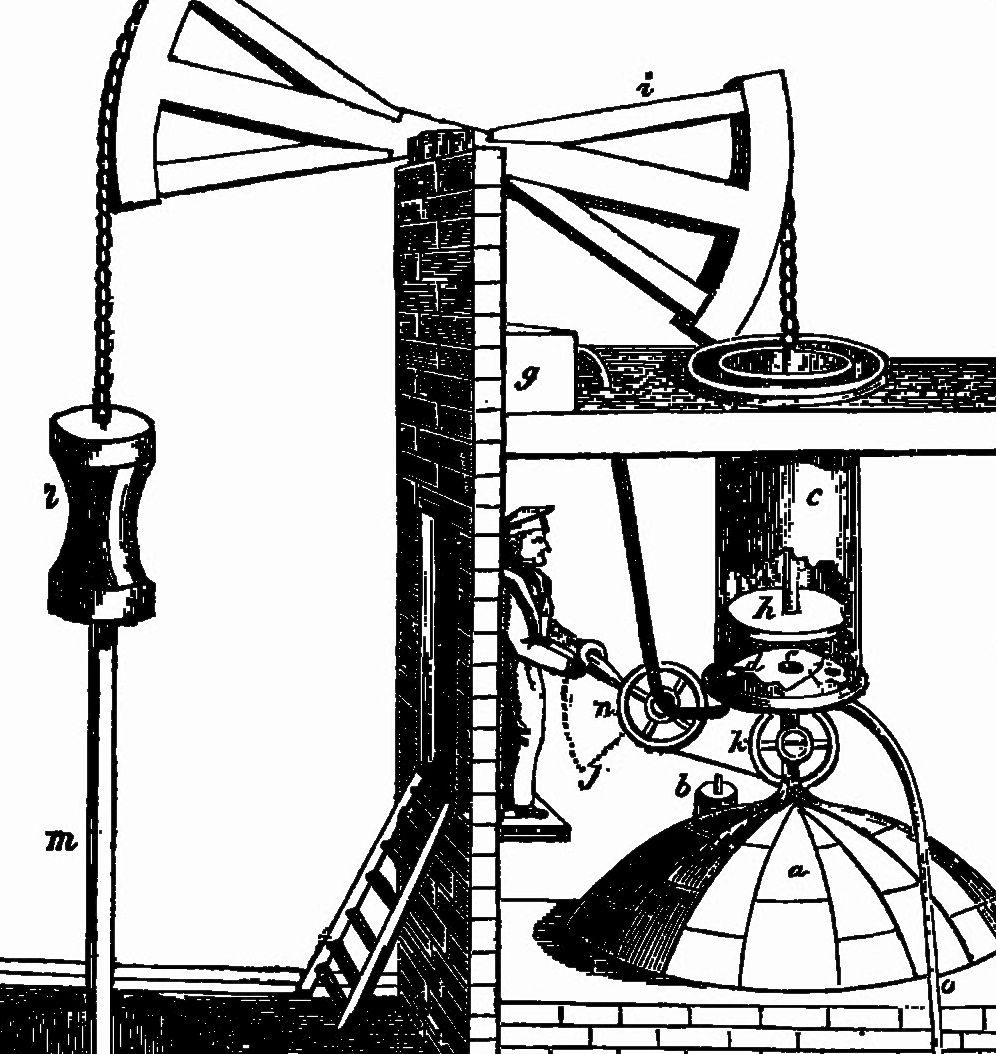

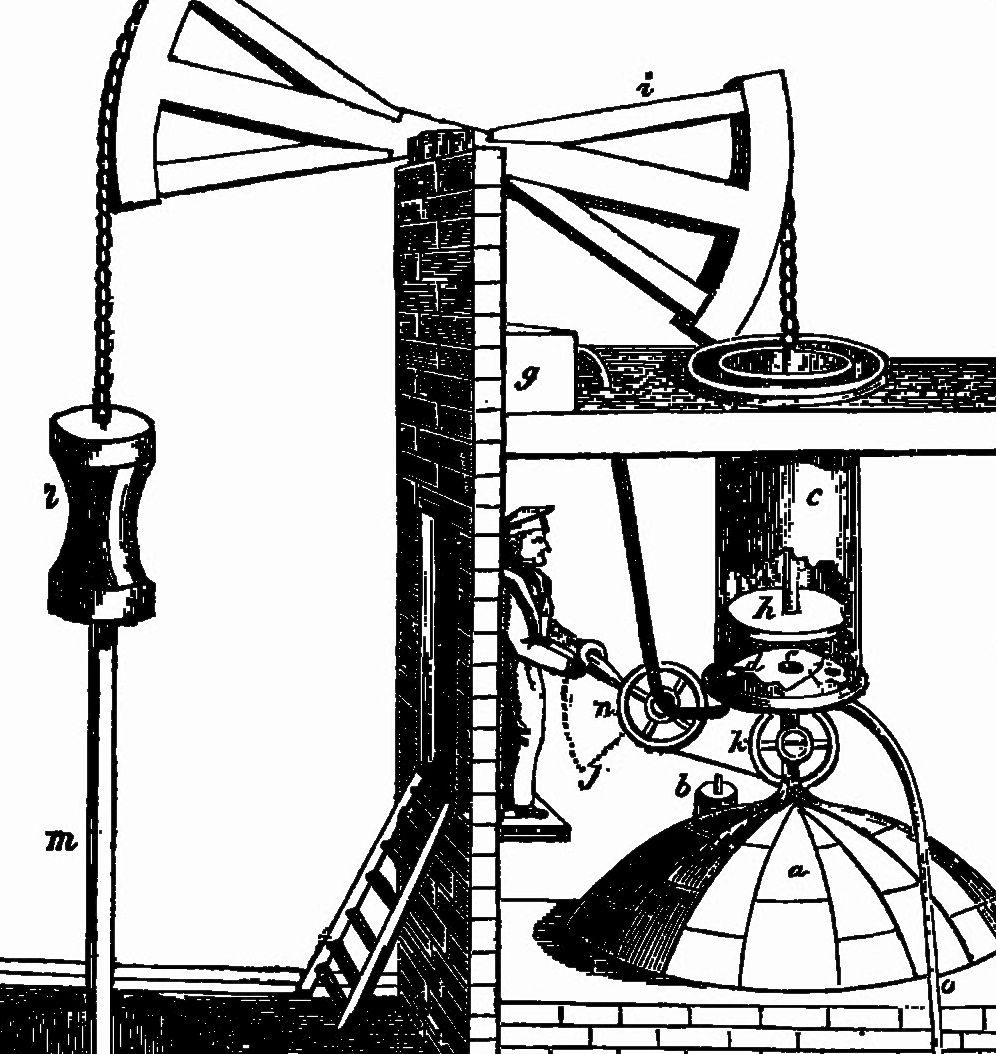

Thomas Newcomen

Première machine à vapeur à piston pour pomper l’eau des mines de charbon.

James Watt

Amélioration majeure des machines à vapeur. Plus puissantes et économiques, elles sont utilisées dans l'industrie textile et la métallurgie.

Coke

Produit à partir de charbon bitumineux dans des fours sans oxygène, il facilite la production de fer et d'acier, essentiels pour les machines et les infrastructures.

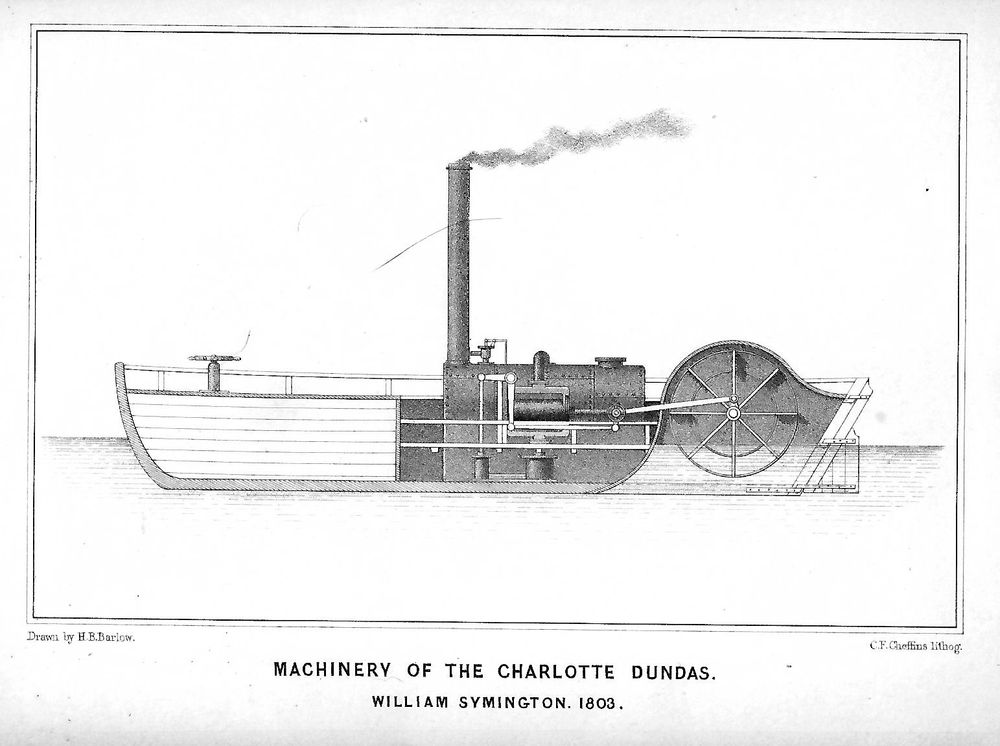

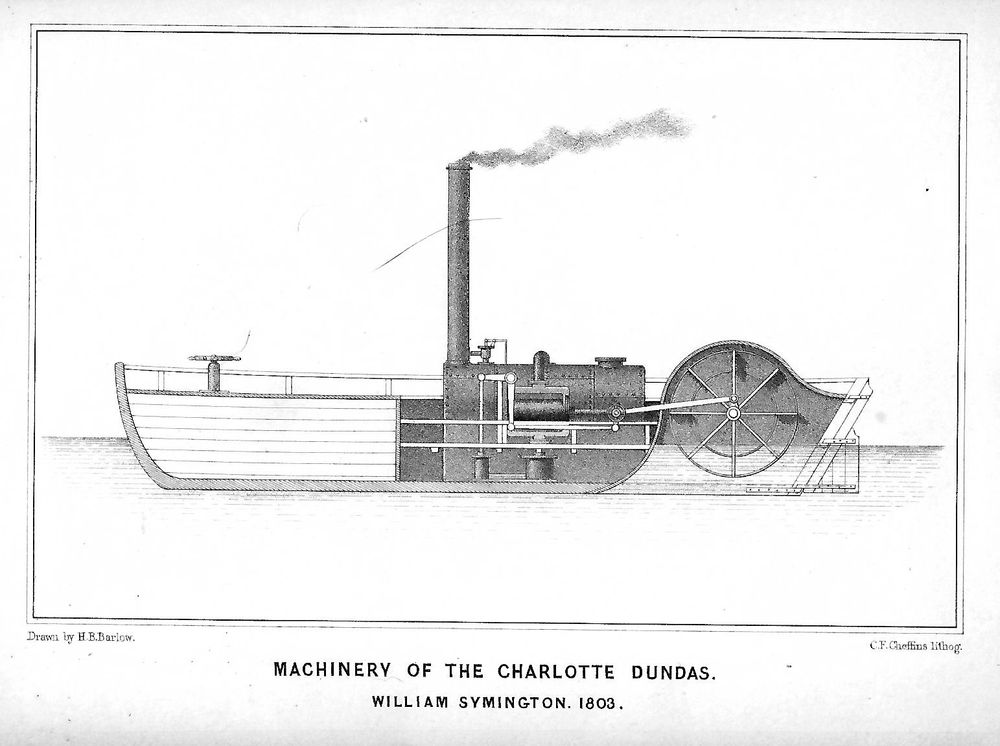

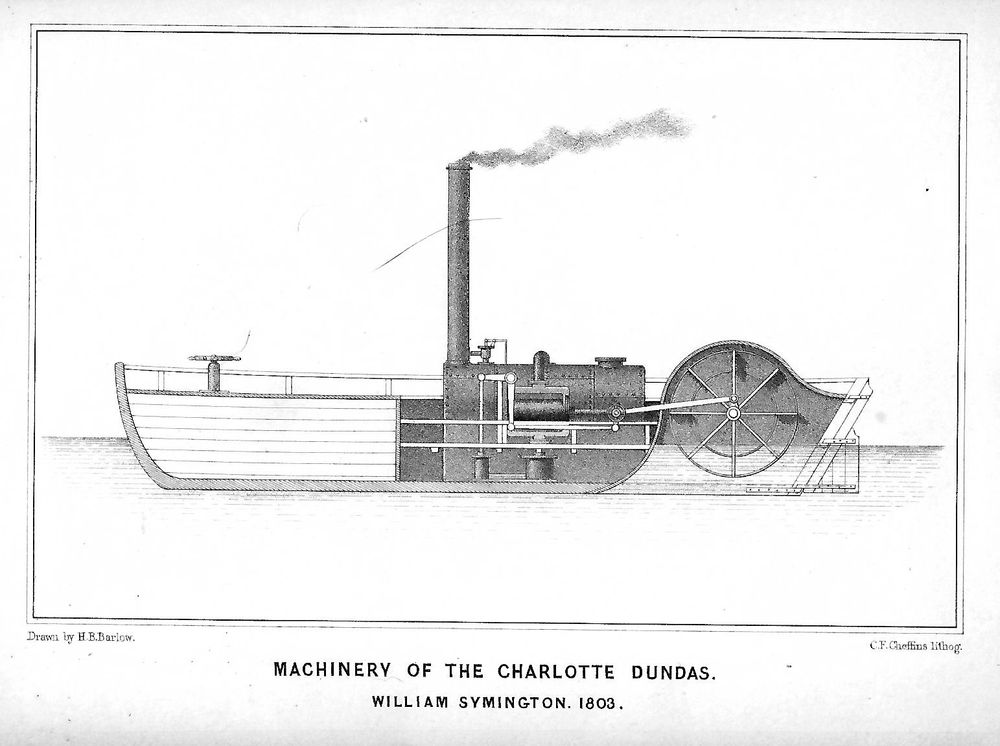

William Symington

Charlotte Dundas, premier bateau à vapeur utilisant du carburant fossile.

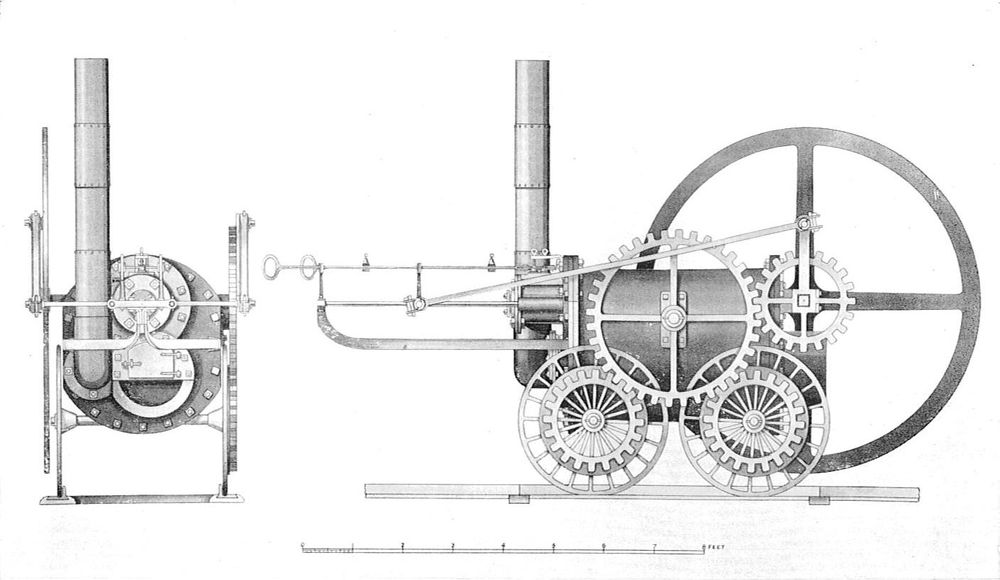

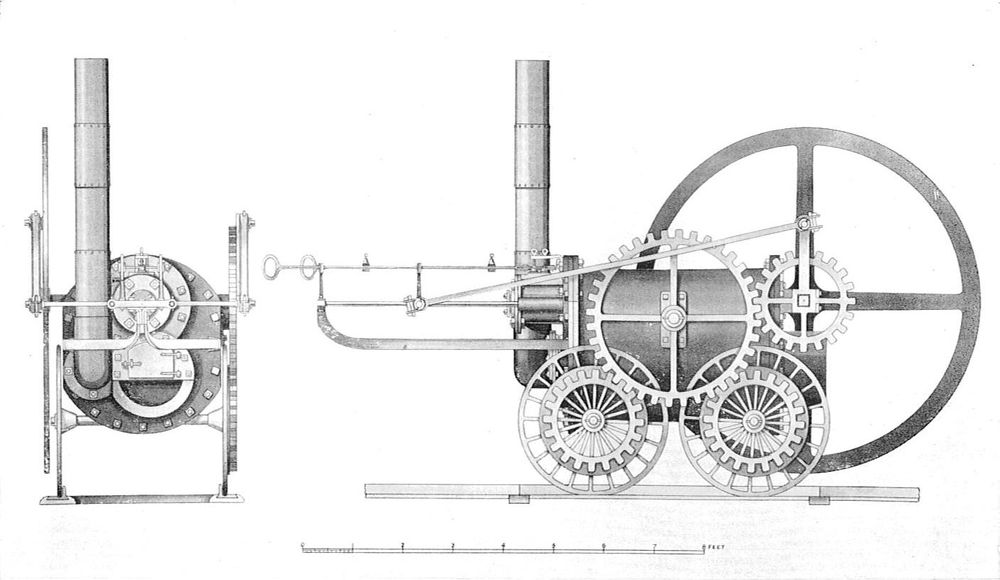

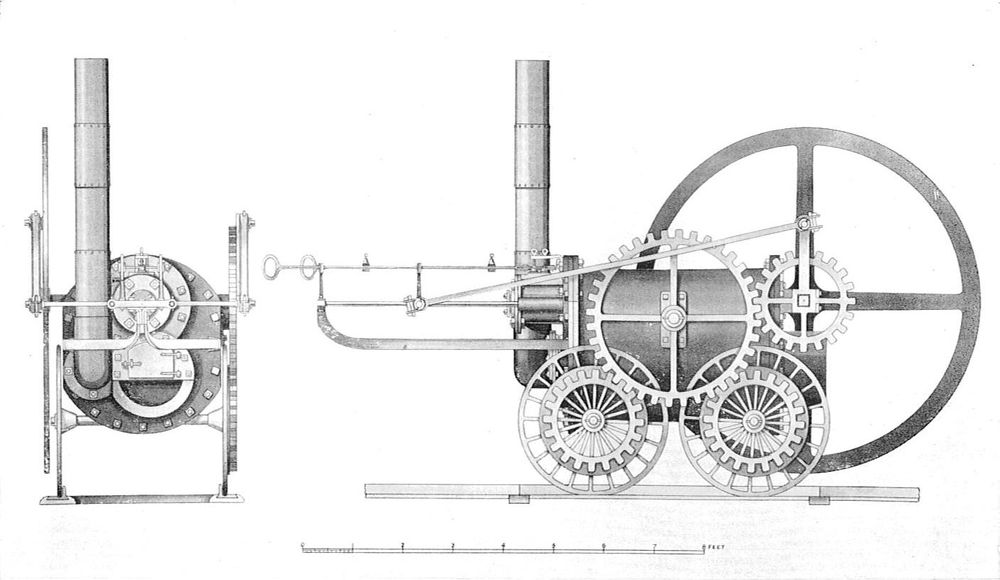

Richard Trevithick

Penydarren, première locomotive à vapeur fonctionnelle, transporte du fer sur une voie ferrée au pays de Galles.

Thomas Edison

La Pearl Street Station, première station éléctrique, aliment l'éclairage électrique des bureaux du New York Times et d'autres bâtiments autour de Wall Street.

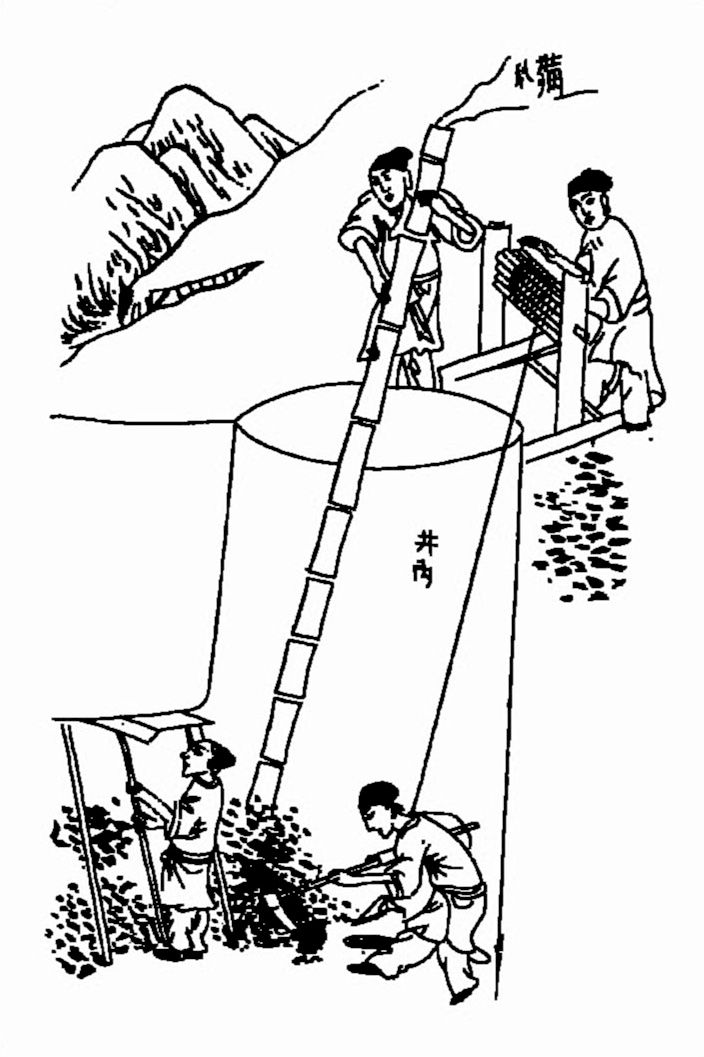

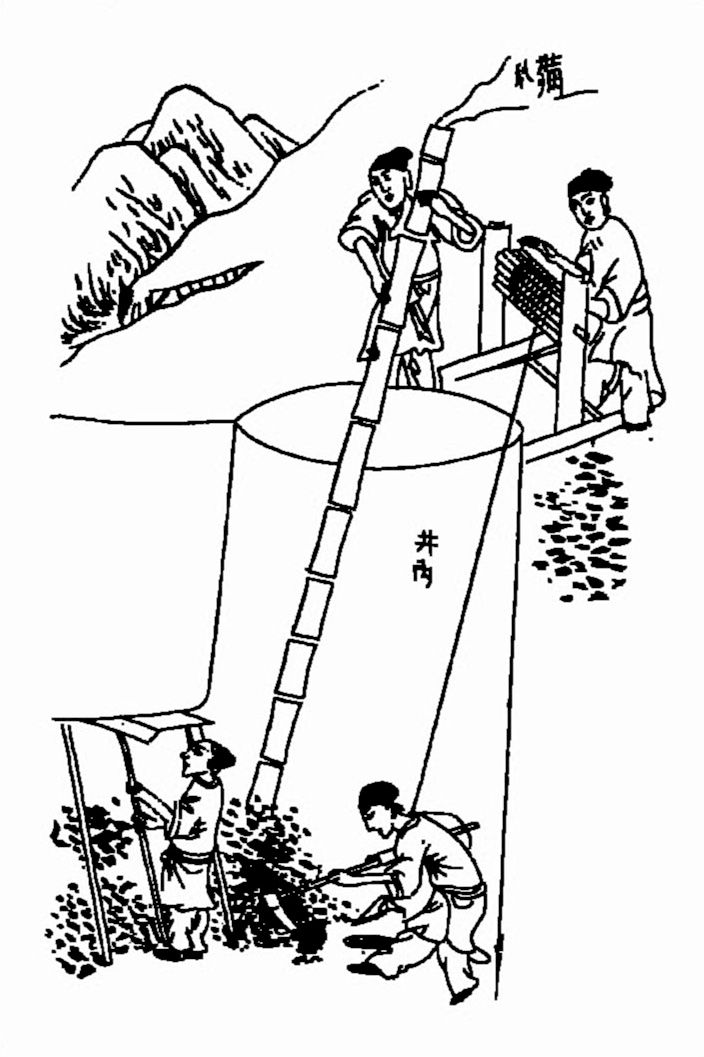

Les habitants de l'actuelle Chine utilisent le gaz naturel, appelé «feu de puits», pour produire du sel par évaporation de l'eu de mer, transporté via des conduites en bambou.

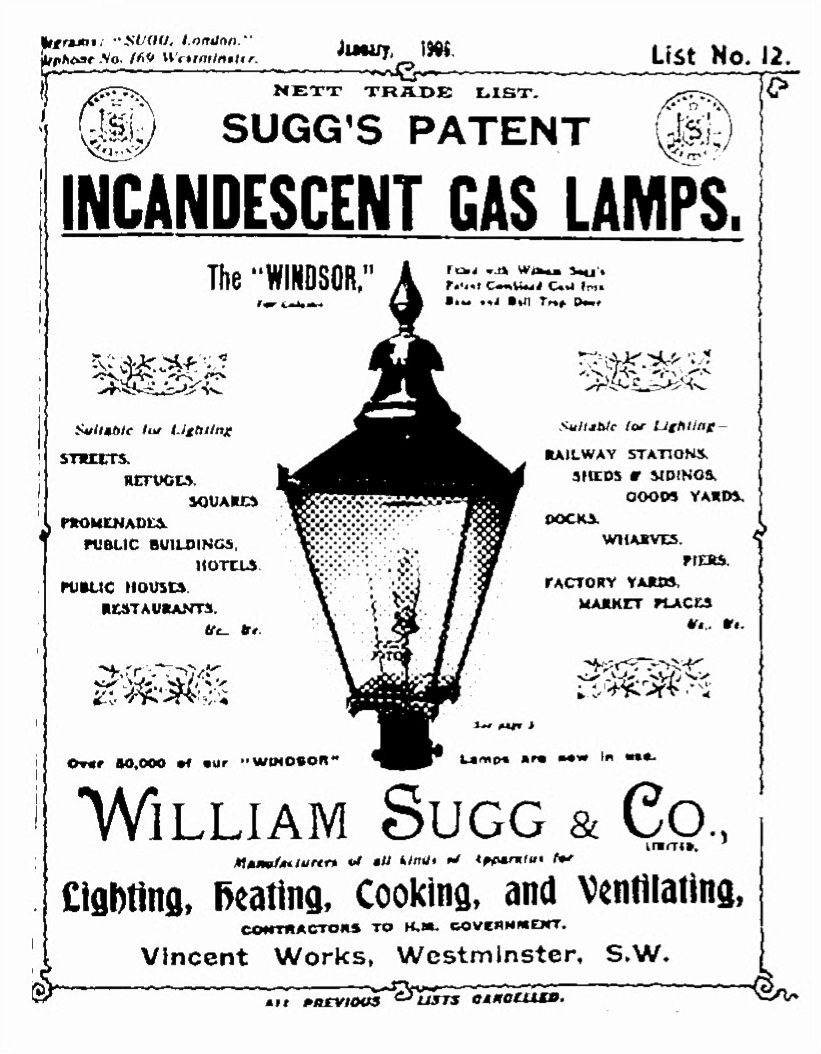

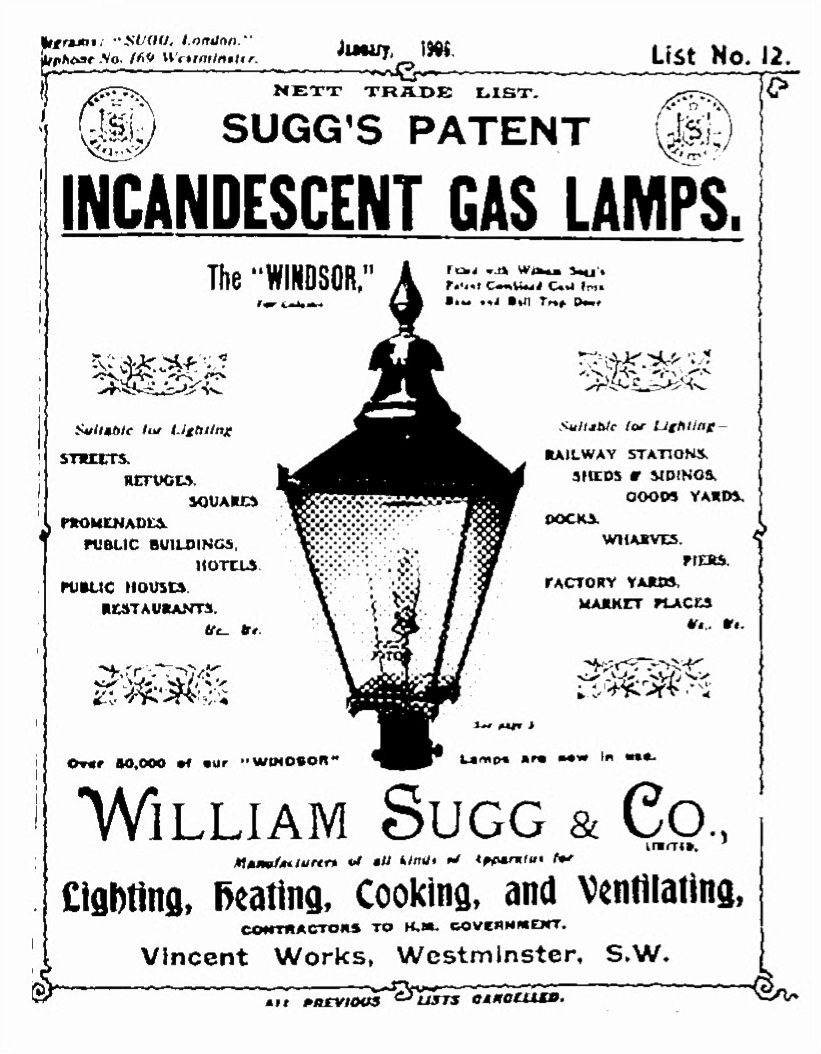

Philippe Lebon & William Murdoch

Obtention d'un gaz par pyrolyse de la houille (charbon): il devient un moyen d'éclairage industirel, public, puis privé.

William Hart

Premier forage réussi d'un puits de gaz naturel aux États-Unis, utilisé pour éclairer la ville et quelques bureaux à New-York.

Le gaz naturel supplante le gaz dérivé du charbon grâce à son pouvoir calorifique deux fois supérieur et à sa combustion qui génère moins de particules, de goudron et de composés soufrés.

Première commercialisation du gaz naturel sous forme liquéfiée, ce qui va ccélérer la croissance de sa consommation. Il était jusqu'alors très difficile à transporter.

Exploité par affleurements naturels ou lors de forages, les Mésopotamiens l'utilisent comme combustible pour l'éclairage. En Chine et au Japon, «l'eau qui brûle» sert pour l'éclairage et le chauffage.

Les Mésopotamiens et les Amérindiens utilisent le bitume pour le calfatage et pour ses vertus médicinales. Les Égyptions l'emploient pour la momification et la construction.

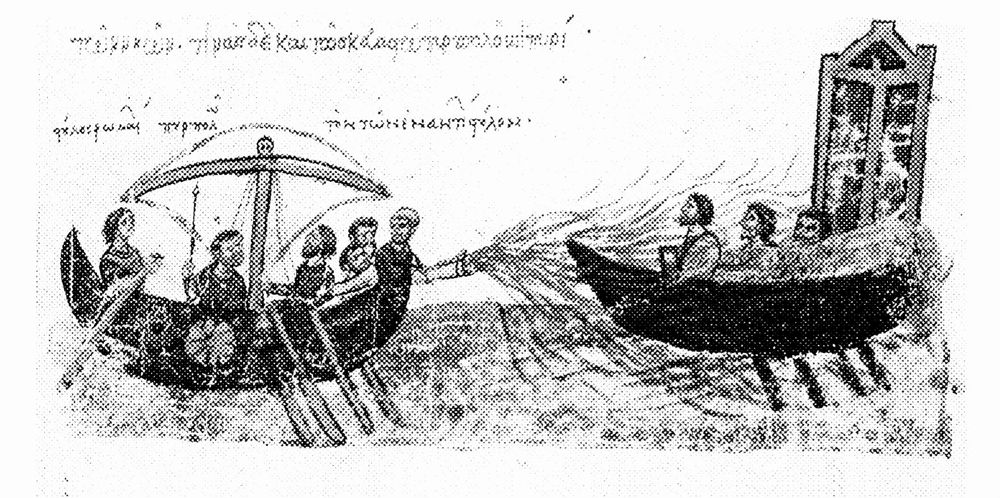

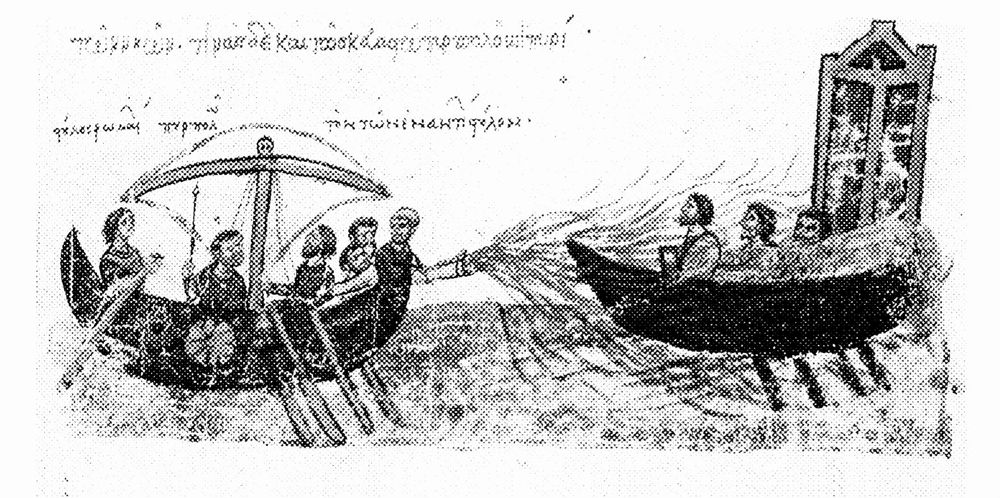

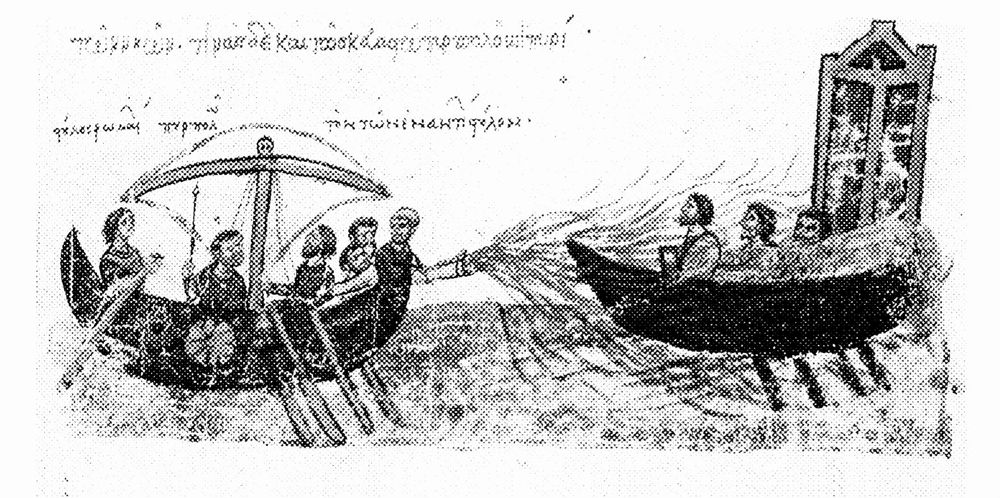

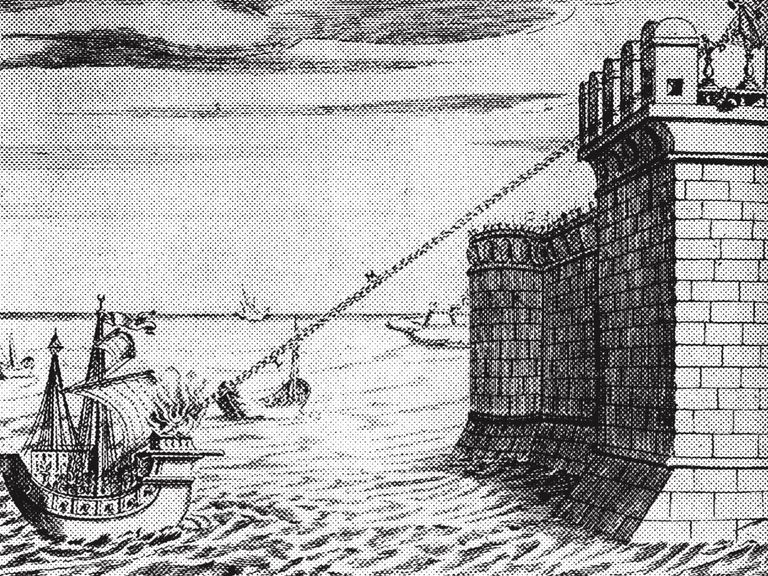

Rhazès décrit la distillation pour produire du pétrole lampant, utilisé par les Byzantins et les Vénitiens, notamment dans le «feu grégeois» pour incendier les navires ennemis.

George Bissell & Jonathan Eveleth

Le pétrole de Pennsylvanie, distillé pour produire du pétrole lampant, remplace progressivement l'huile de baleine pour l'éclairage.

Benjamin Silliman

Distillation du pétrole en diverses substances, notamment des goudrons, des lubrifiants, du naphta, des solvants et de l'essence, initialement utilisée comme détachant.

Edwin Drake

Production des premiers barils de pétrole états-uniens à Titusville, en Pennsylvanie.

Leo Baekeland

La Bakélite, premier plastique dérivé de combustibles fossiles, est fabriquée à partir de phénol combiné avec du formaldéhyde (synthétisé à partir du méthanol, provenant du gaz naturel ou du charbon).

Karl Benz

La première automobile moderne: un tricycle équipé d'un moteur à combustion interne à essence, capable d'atteindre 16 km/h.

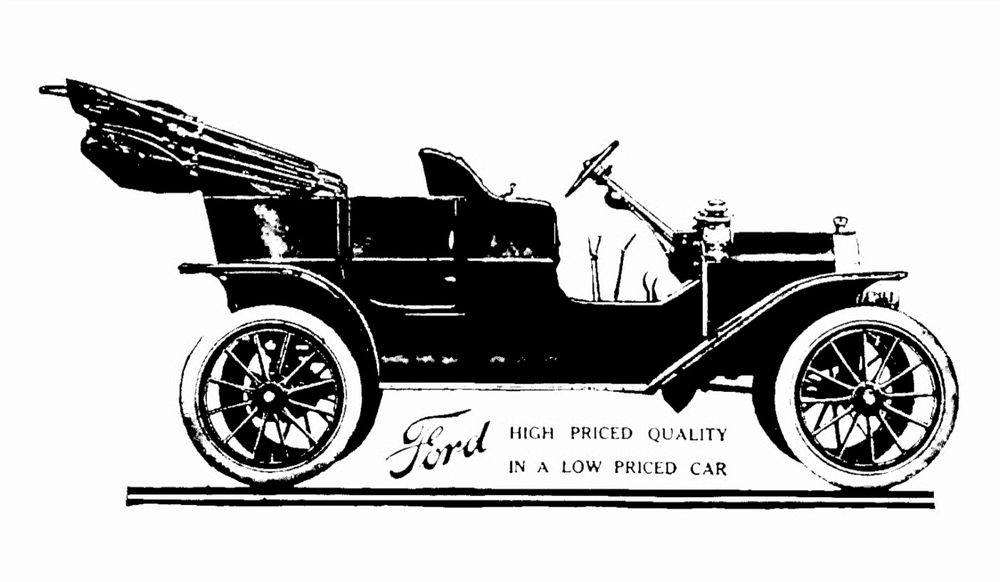

Henry Ford

Production en masse de la Ford T, créant un grand marché pour les carburants liquides via celui de l'automobile. Le pétrole devient essentiel au XXe siècle.

Fischer-Tropsch

Découverte du SynFuel, un carburant liquide obtenu à partir d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Très utilisé par l'Allemagne nazie qui, isolée, le produira à partir de charbon.

Le vapocraquage produit, à partir de gaz naturel ou de pétrole, les dérivés nécessaires pour la frabrication de platiques et de produits de spécialités. Les résidus entre dans la composition de l'asphalte.

Demande globale en 2023

4010.2 milliards de mètres cubes, 0.02% de croissance annuelle

Formation

Plusieurs dizaines ou centaines de millions d’années

Le gaz naturel se forme principalement par la décomposition de matière organique sous l’effet de la chaleur et de la pression (thermogénèse) ou par l’action de micro- organismes (biogénèse). Une fois formé, le gaz naturel peut migrer à travers les couches de roche poreuse jusqu’à ce qu’il soit piégé sous des formations imperméables

Tant dans la Rome antique qu'en Chine (à partir du IVe siècle) le charbon est utilisé pour le chauffage.

Les romains utilisent le charbon fossile dans certains processus de transformation et notamment pour produire de la chaux.

Le charbon fossile est exploité localement pour des usages artisanaux, notamment en métallurgie, il remplace alors le charbon de bois.

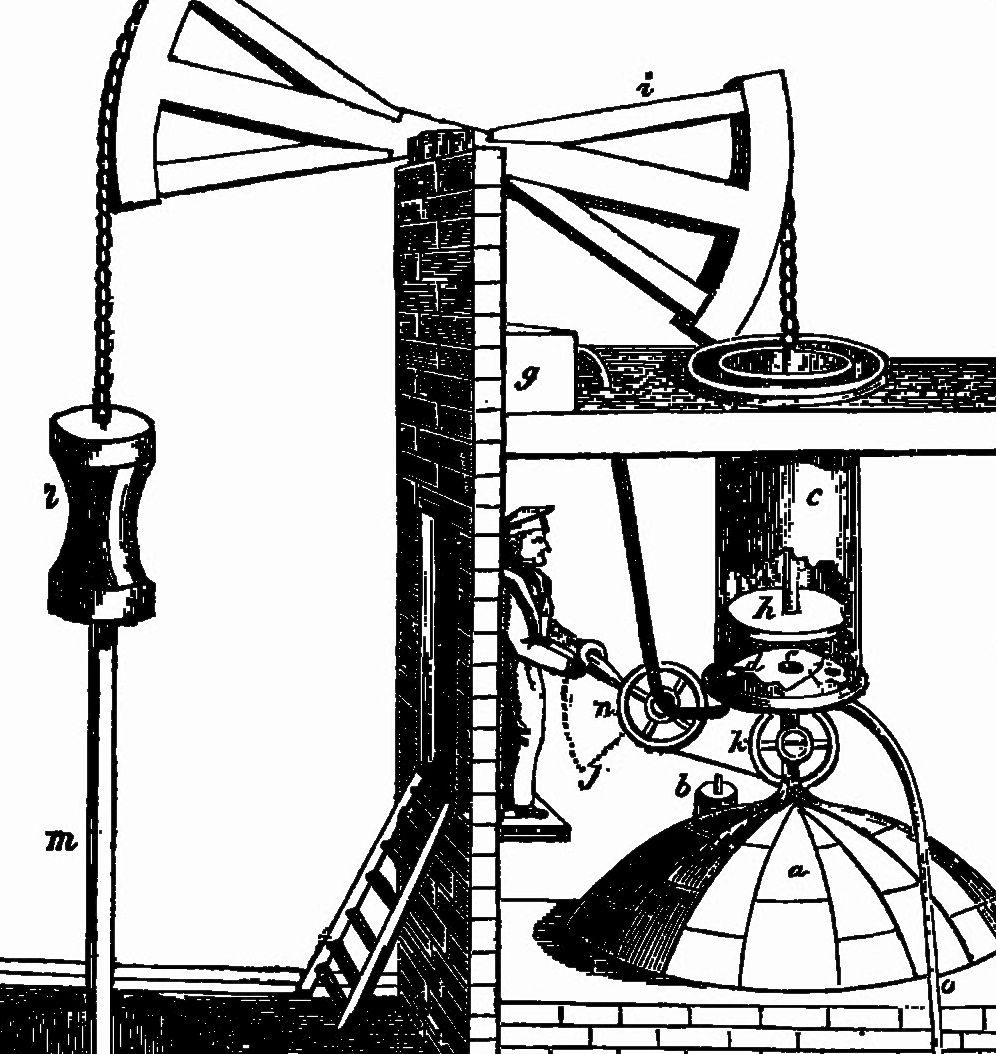

Thomas Newcomen

Première machine à vapeur à piston pour pomper l’eau des mines de charbon.

James Watt

Amélioration majeure des machines à vapeur. Plus puissantes et économiques, elles sont utilisées dans l'industrie textile et la métallurgie.

Coke

Produit à partir de charbon bitumineux dans des fours sans oxygène, il facilite la production de fer et d'acier, essentiels pour les machines et les infrastructures.

William Symington

Charlotte Dundas, premier bateau à vapeur utilisant du carburant fossile.

Richard Trevithick

Penydarren, première locomotive à vapeur fonctionnelle, transporte du fer sur une voie ferrée au pays de Galles.

Thomas Edison

La Pearl Street Station, première station éléctrique, aliment l'éclairage électrique des bureaux du New York Times et d'autres bâtiments autour de Wall Street.

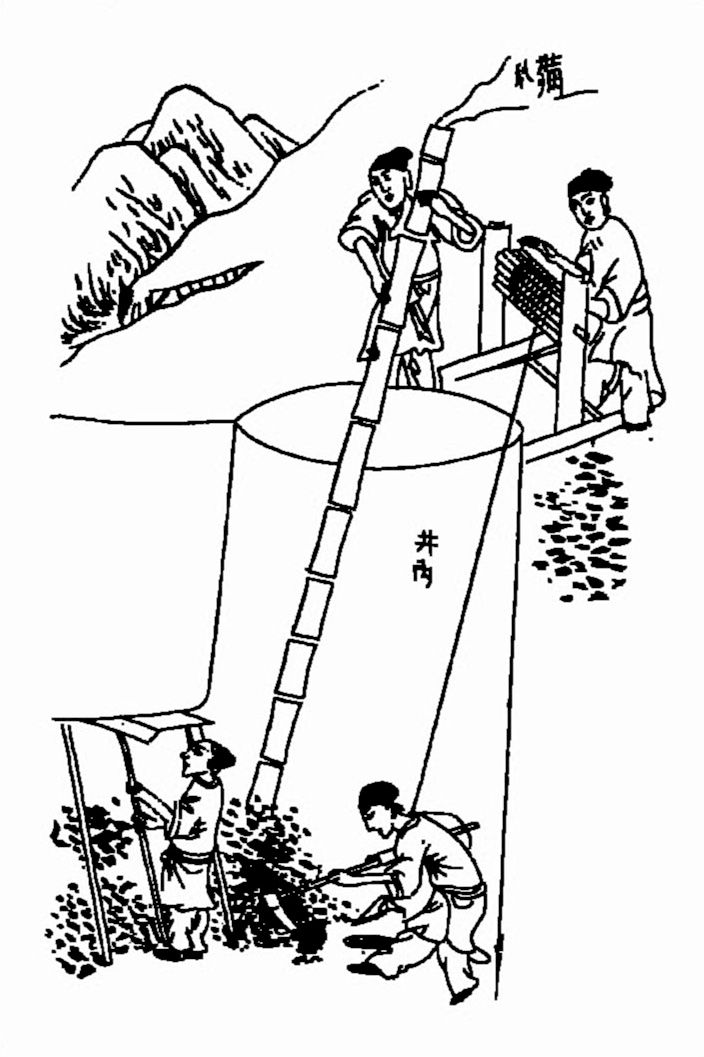

Les habitants de l'actuelle Chine utilisent le gaz naturel, appelé «feu de puits», pour produire du sel par évaporation de l'eu de mer, transporté via des conduites en bambou.

Philippe Lebon & William Murdoch

Obtention d'un gaz par pyrolyse de la houille (charbon): il devient un moyen d'éclairage industirel, public, puis privé.

William Hart

Premier forage réussi d'un puits de gaz naturel aux États-Unis, utilisé pour éclairer la ville et quelques bureaux à New-York.

Le gaz naturel supplante le gaz dérivé du charbon grâce à son pouvoir calorifique deux fois supérieur et à sa combustion qui génère moins de particules, de goudron et de composés soufrés.

Première commercialisation du gaz naturel sous forme liquéfiée, ce qui va ccélérer la croissance de sa consommation. Il était jusqu'alors très difficile à transporter.

Exploité par affleurements naturels ou lors de forages, les Mésopotamiens l'utilisent comme combustible pour l'éclairage. En Chine et au Japon, «l'eau qui brûle» sert pour l'éclairage et le chauffage.

Les Mésopotamiens et les Amérindiens utilisent le bitume pour le calfatage et pour ses vertus médicinales. Les Égyptions l'emploient pour la momification et la construction.

Rhazès décrit la distillation pour produire du pétrole lampant, utilisé par les Byzantins et les Vénitiens, notamment dans le «feu grégeois» pour incendier les navires ennemis.

George Bissell & Jonathan Eveleth

Le pétrole de Pennsylvanie, distillé pour produire du pétrole lampant, remplace progressivement l'huile de baleine pour l'éclairage.

Benjamin Silliman

Distillation du pétrole en diverses substances, notamment des goudrons, des lubrifiants, du naphta, des solvants et de l'essence, initialement utilisée comme détachant.

Edwin Drake

Production des premiers barils de pétrole états-uniens à Titusville, en Pennsylvanie.

Leo Baekeland

La Bakélite, premier plastique dérivé de combustibles fossiles, est fabriquée à partir de phénol combiné avec du formaldéhyde (synthétisé à partir du méthanol, provenant du gaz naturel ou du charbon).

Karl Benz

La première automobile moderne: un tricycle équipé d'un moteur à combustion interne à essence, capable d'atteindre 16 km/h.

Henry Ford

Production en masse de la Ford T, créant un grand marché pour les carburants liquides via celui de l'automobile. Le pétrole devient essentiel au XXe siècle.

Fischer-Tropsch

Découverte du SynFuel, un carburant liquide obtenu à partir d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Très utilisé par l'Allemagne nazie qui, isolée, le produira à partir de charbon.

Le vapocraquage produit, à partir de gaz naturel ou de pétrole, les dérivés nécessaires pour la frabrication de platiques et de produits de spécialités. Les résidus entre dans la composition de l'asphalte.

Demande globale en 2023

102.21 millions de barils par jour, 2.65% de croissance annuelle

Formation

Plusieurs dizaines ou centaines de millions d’années

Le pégrole se forme à partir de la décomposition de matière organique marine, principalement des planctons et des algues, dans des environnements dépourvus d'oxygène.

Benzène

C6H5CH3

Toluène

(CH3)2C6H3

Xylènes

Tant dans la Rome antique qu'en Chine (à partir du IVe siècle) le charbon est utilisé pour le chauffage.

Les romains utilisent le charbon fossile dans certains processus de transformation et notamment pour produire de la chaux.

Le charbon fossile est exploité localement pour des usages artisanaux, notamment en métallurgie, il remplace alors le charbon de bois.

Thomas Newcomen

Première machine à vapeur à piston pour pomper l’eau des mines de charbon.

James Watt

Amélioration majeure des machines à vapeur. Plus puissantes et économiques, elles sont utilisées dans l'industrie textile et la métallurgie.

Coke

Produit à partir de charbon bitumineux dans des fours sans oxygène, il facilite la production de fer et d'acier, essentiels pour les machines et les infrastructures.

William Symington

Charlotte Dundas, premier bateau à vapeur utilisant du carburant fossile.

Richard Trevithick

Penydarren, première locomotive à vapeur fonctionnelle, transporte du fer sur une voie ferrée au pays de Galles.

Thomas Edison

La Pearl Street Station, première station éléctrique, aliment l'éclairage électrique des bureaux du New York Times et d'autres bâtiments autour de Wall Street.

Les habitants de l'actuelle Chine utilisent le gaz naturel, appelé «feu de puits», pour produire du sel par évaporation de l'eu de mer, transporté via des conduites en bambou.

Philippe Lebon & William Murdoch

Obtention d'un gaz par pyrolyse de la houille (charbon): il devient un moyen d'éclairage industirel, public, puis privé.

William Hart

Premier forage réussi d'un puits de gaz naturel aux États-Unis, utilisé pour éclairer la ville et quelques bureaux à New-York.

Le gaz naturel supplante le gaz dérivé du charbon grâce à son pouvoir calorifique deux fois supérieur et à sa combustion qui génère moins de particules, de goudron et de composés soufrés.

Première commercialisation du gaz naturel sous forme liquéfiée, ce qui va ccélérer la croissance de sa consommation. Il était jusqu'alors très difficile à transporter.

Exploité par affleurements naturels ou lors de forages, les Mésopotamiens l'utilisent comme combustible pour l'éclairage. En Chine et au Japon, «l'eau qui brûle» sert pour l'éclairage et le chauffage.

Les Mésopotamiens et les Amérindiens utilisent le bitume pour le calfatage et pour ses vertus médicinales. Les Égyptions l'emploient pour la momification et la construction.

Rhazès décrit la distillation pour produire du pétrole lampant, utilisé par les Byzantins et les Vénitiens, notamment dans le «feu grégeois» pour incendier les navires ennemis.

George Bissell & Jonathan Eveleth

Le pétrole de Pennsylvanie, distillé pour produire du pétrole lampant, remplace progressivement l'huile de baleine pour l'éclairage.

Benjamin Silliman

Distillation du pétrole en diverses substances, notamment des goudrons, des lubrifiants, du naphta, des solvants et de l'essence, initialement utilisée comme détachant.

Edwin Drake

Production des premiers barils de pétrole états-uniens à Titusville, en Pennsylvanie.

Leo Baekeland

La Bakélite, premier plastique dérivé de combustibles fossiles, est fabriquée à partir de phénol combiné avec du formaldéhyde (synthétisé à partir du méthanol, provenant du gaz naturel ou du charbon).

Karl Benz

La première automobile moderne: un tricycle équipé d'un moteur à combustion interne à essence, capable d'atteindre 16 km/h.

Henry Ford

Production en masse de la Ford T, créant un grand marché pour les carburants liquides via celui de l'automobile. Le pétrole devient essentiel au XXe siècle.

Fischer-Tropsch

Découverte du SynFuel, un carburant liquide obtenu à partir d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Très utilisé par l'Allemagne nazie qui, isolée, le produira à partir de charbon.

Le vapocraquage produit, à partir de gaz naturel ou de pétrole, les dérivés nécessaires pour la frabrication de platiques et de produits de spécialités. Les résidus entre dans la composition de l'asphalte.

× STOP ×

Comment faire?

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

(fours électriques, biomasse à la place du coke, hydrogène comme agent réducteur, etc.) non encore largement implémentées.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Synthèse du méthanol, Haber-Bosch, etc. Ajout de CO2 ou de N2.

(fours électriques, biomasse à la place du coke, hydrogène comme agent réducteur, etc.) non encore largement implémentées.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Synthèse du méthanol, Haber-Bosch, etc. Ajout de CO2 ou de N2.

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Synthèse du méthanol, Haber-Bosch, etc. Ajout de CO2 ou de N2.

Concurrence significative avec les terres agricoles et production complexe

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Synthèse du méthanol, Haber-Bosch, etc. Ajout de CO2 ou de N2.

L’eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'électrolyse du CO2 est en phase de recherche.

Synthèse du méthanol, Haber-Bosch, etc. Ajout de CO2 ou de N2.

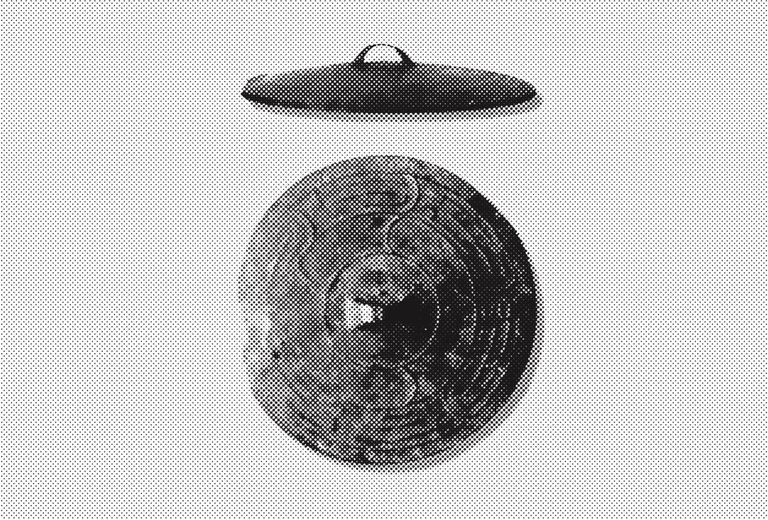

Petite histoire des réflecteurs solaires

Yang Sui

Yang sui est le nom d’un miroir concave, également appelé jin shu, parce qu’il était fabriqué en bronze. Confucius, en décrivant la vie en Chine il y a trois mille ans avant notre ère, mentionne que chaque fils attachait un miroir ardent en bronze à sa ceinture pour allumer le feu familial à la fin d’une journée ensoleillée. Le yang sui, de huit centimètres de diamètre environ, était aussi courant à l’époque que les allumettes le sont aujourd’hui.

Archimède

Selon la légende, Archimède aurait utilisé des miroirs ardents pour enflammer la flotte romaine lors du siège de Syracuse, en 213-212 avant notre ère. Les preuves historiques manquent et les principaux défenseurs de cette légende sont peu convaincants. Des expériences modernes suggèrent en revanche qu’un miroir ardent pourrait produire une étincelle puis un feu sur un navire.

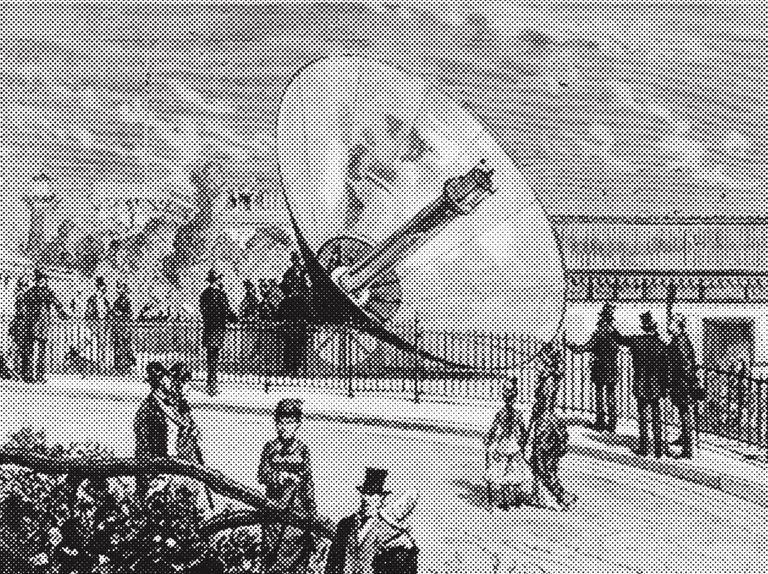

Augustin Mouchot

Inventeur français pionnier dans le domaine de l’énergie solaire, il a notamment conçu un concentrateur solaire parabolique pour chauffer de l’eau et produire de la vapeur. Il a utilisé cette vapeur pour actionner une pompe, démontrant ainsi l’application mécanique de l’énergie solaire. Un de ces concentrateurs solaires est présenté à l’Exposition universelle de 1878 à Paris : il produit de la glace.

Maria Telkes

Maria Telkes, inventrice hongroise et états- unienne, pionnière de l’énergie solaire, plus tard connue sous le nom de « Reine du Soleil », a inventé un four solaire en 1959. Suffisamment sûr pour être utilisé par des enfants, le four était conçu pour les communautés rurales. Avec la même méthode, elle a également développé un séchoir pour les récoltes agricoles.

Comment fabriquer des carburants et matériaux solaires?

L’eau et le CO₂ sont respectivement séparés par un processus thermochimique, alimenté par une chaleur à haute température (>1500 °C) produite grâce à une parabole qui concentre la lumière jusqu’à 2000 à 3000 fois l’intensité normale des rayons du soleil. Elle est capturée par un matériau absorbant (métal oxyde) qui peut atteindre 1500 °C.

L’eau et le dioxyde de carbone sont respectivement séparés par des électrons et des trous produits à partir de la lumière solaire dans un matériau semi-conducteur. La lumière solaire peut être concentrée ou non pour ce processus. Concentrer la lumière permet de réduire la taille du réacteur et donc son coût.

La lumière est concentrée par un concentrateur parabolique pour atteindre 1000 fois l’intensité des rayons solaires habituels. La lumière concentrée est capturée par un matériau semi-conducteur (comme un dispositif photovoltaïque) et convertit la lumière du soleil en porteurs de charge (électrons, e–, et trous, h+). La température du réacteur est maintenue en dessous de 100°C.

comme matière première pour des produits pétrochimiques ou agrochimiques

par exemple Haber-Bosch ou polymérisation

avec du N2 potentiellement puisé dans l’air

Quels scénarios?

1×

5×

25×

1000×

25000×

Comment fabriquer des carburants et matériaux solaires?

Les éléments les plus visibles des carburants sont leurs contenants. Les objets que vous voyez ici sont d’usage courant et sont devenus des archétypes. Le jerricane, conçu dans les années 1930 en Allemagne, tire son nom de « Jerry », surnom que les soldats britanniques donnaient à leurs homologues allemands dès la Première Guerre mondiale. Robuste, empilable et facilement maniable, il fut largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et reste aujourd’hui encore un standard mondial largement utilisé.

Les bouteilles de gaz, initialement conçues en métal lourd au XIXe siècle, ont évolué vers des designs en acier plus légers et sécurisés, permettant un usage en consigne. Elles intègrent des valves de sécurité et des codes de couleur selon la dangerosité du gaz. Pour détecter les fuites, une odeur distinctive est généralement ajoutée au gaz, inodore à l'état naturel.

Désormais moins connu du grand public, le charbon reste très présent dans l’industrie. On le trouve par exemple sous forme de briques, fabriquées à partir de poussière de charbon compressée.

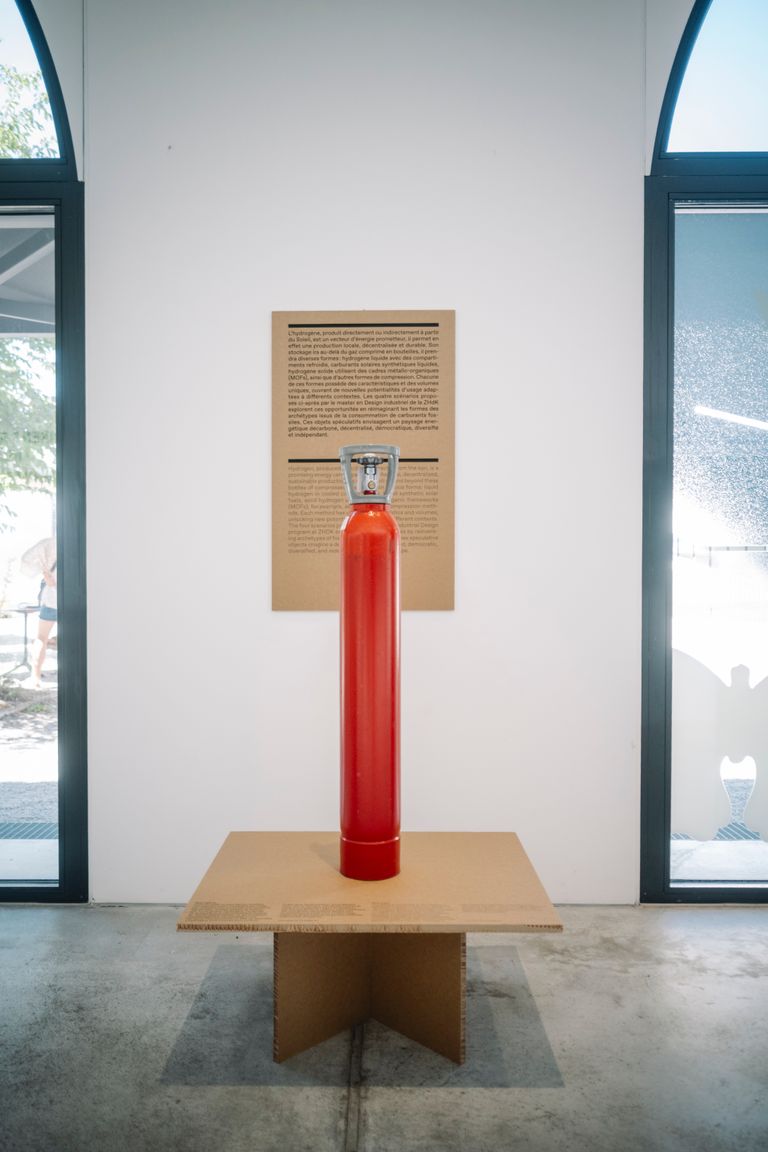

La bouteille d'hydrogène

Cette bouteille ne nous est pas familière. Cet objet technique sophistiqué est utilisé par l'industrie pour surmonter une contrainte significative : la faible densité de certains gaz, en particulier l'hydrogène. Ce dernier ne se liquéfie qu'à une température extrême de -252,87 degrés Celsius, ce qui complique considérablement son stockage et son transport. Pour surmonter ce défi, les bouteilles d'hydrogène sont conçues pour contenir ce gaz sous haute pression, généralement entre 350 et 700 bars. Fabriquées à partir de matériaux composites légers et résistants, tels que des fibres de carbone, elles supportent des contraintes mécaniques élevées tout en minimisant le poids. Leur couleur rouge indique la dangerosité de ce gaz sous pression, inflammable et explosif.

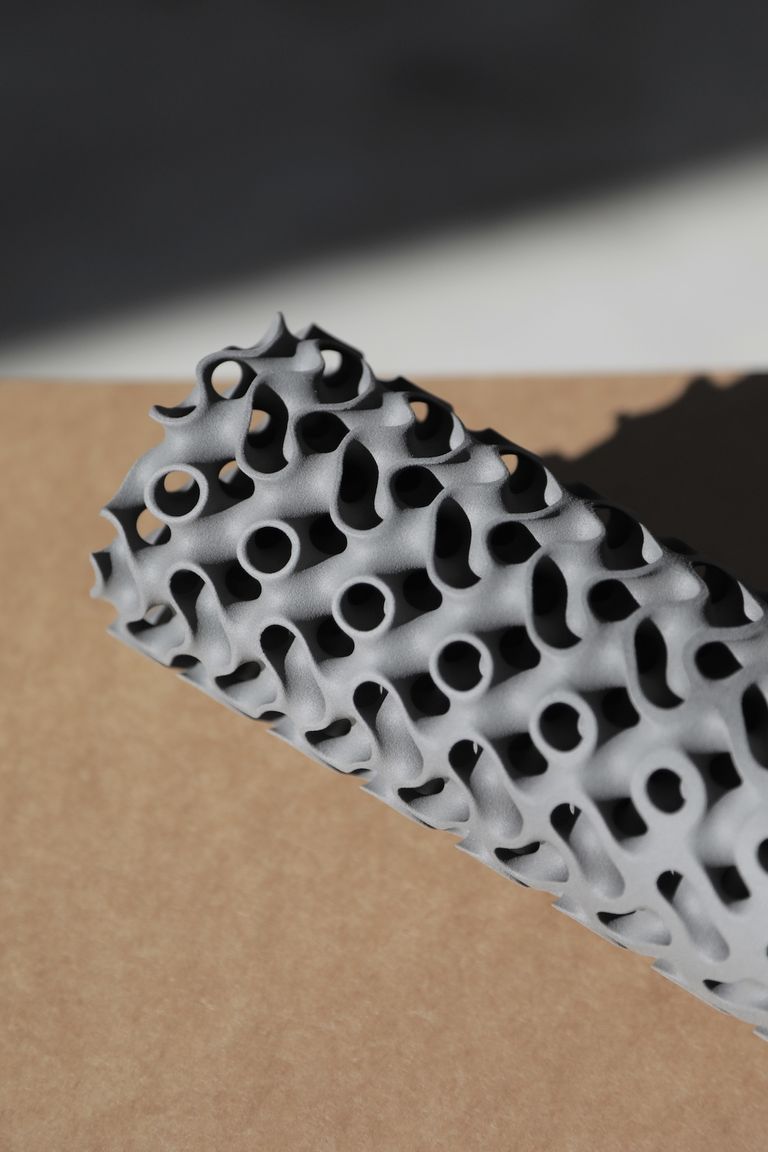

4 scénarios pour les contenants de carburants solaires

L’hydrogène, produit directement ou indirectement à partir du Soleil, est un vecteur d'énergie prometteur, il permet en effet une production locale, décentralisée et durable. Son stockage ira au-delà du gaz comprimé en bouteilles, il prendra diverses formes : hydrogène liquide avec des compartiments refroidis, carburants solaires synthétiques liquides, hydrogène solide utilisant des cadres métallo-organiques (MOFs), ainsi que d’autres formes de compression. Chacune de ces formes possède des caractéristiques et des volumes uniques, ouvrant de nouvelles potentialités d'usage adaptées à différents contextes. Les quatre scénarios proposés ci-après par le master en Design industriel de la ZHdK explorent ces opportunités en réimaginant les formes des archétypes issus de la consommation de carburants fossiles. Ces objets spéculatifs envisagent un paysage énergétique décarboné, décentralisé, démocratique, diversifié et indépendant.

Pipelines

Drones

Station-hydrogène

Pastilles

- Commissariat: Scott Longfellow

- Comité Stratégique: Lukas Franciszkiewicz, Sophia Haussener, Jolanthe Kugler, Scott Longfellow, Julien Notter, WINT Design Lab

- Recherche scientifique: Sophia Haussener – EPFL STI IGM LRESE

- Coordination: Romain Carré

- Design graphique: Notter + Vigne (Julien Notter, Sébastien Vigne, Julien Savioz, Marke llic)

- Objets spéculatifs: Lukas Franciszkiewicz (ZHdK- Master & Research programme lndustrial Design) & WINT Design Lab (Robin Hoske, Felix Rasehorn) assistés par Finn Sauter, Julia Huhnholz

- Modélisme: David Zahner, Tim Frei

- Version web: Stimul (David Mignot, Pierre Dumont)

Soutenu par le Fonds national suisse

Toutes les images présentées dans exposition sont libres de droits.